2024.07.29

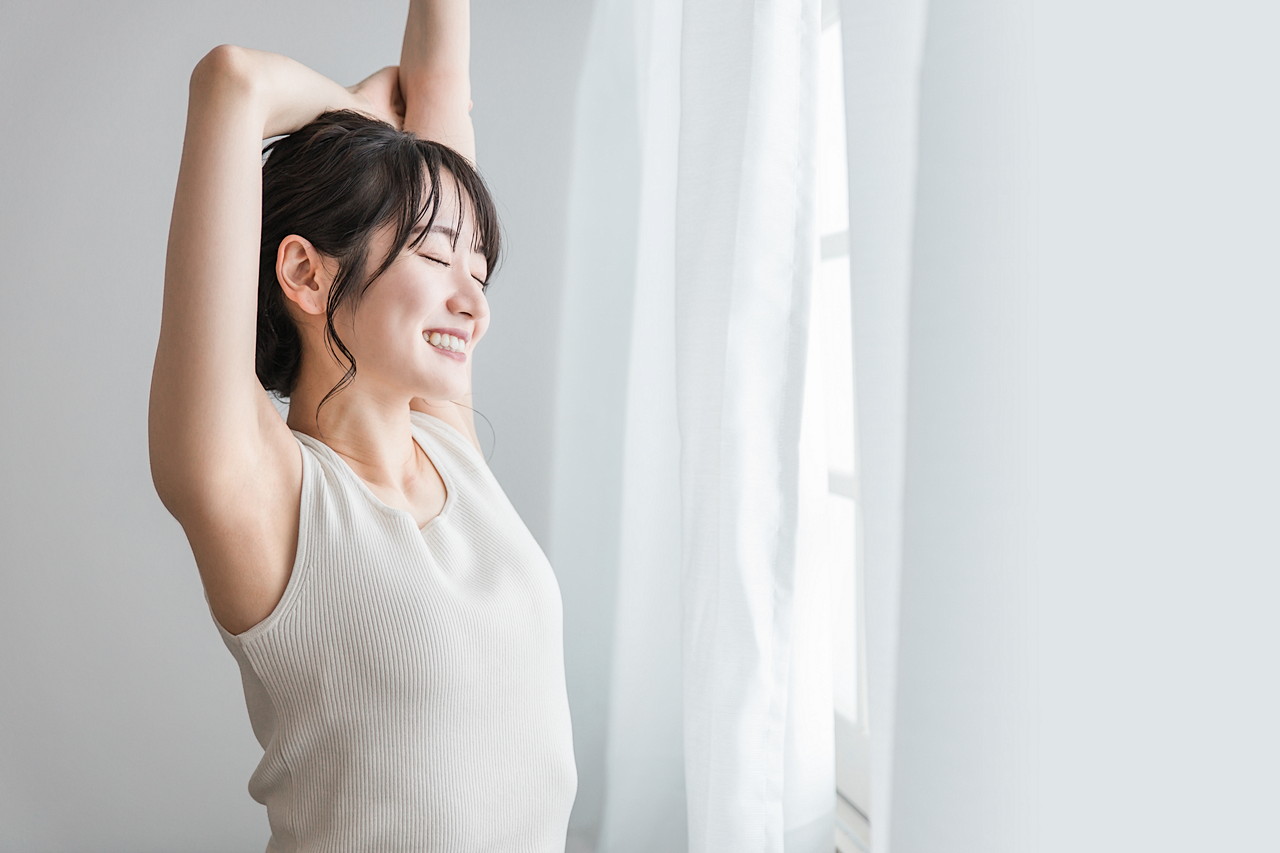

酸素と二酸化炭素の交換

日々繰り返される呼吸。

呼吸によって酸素と二酸化炭素の交換が

行われます。

この交換は一見複雑そうに思えますが

基本的な原理が利用されています。

今回は酸素・二酸化炭素が

体内でどのように交換されていくかを

解説いたします。

目次

Contents

目次

Contents

1.拡散と分圧

酸素が体内で交換される仕組みには

”拡散”と”分圧”が深くかかわります。

拡散も分圧も

高い(濃い)方から

↓

低い(薄い)方へ

物質が移動します。

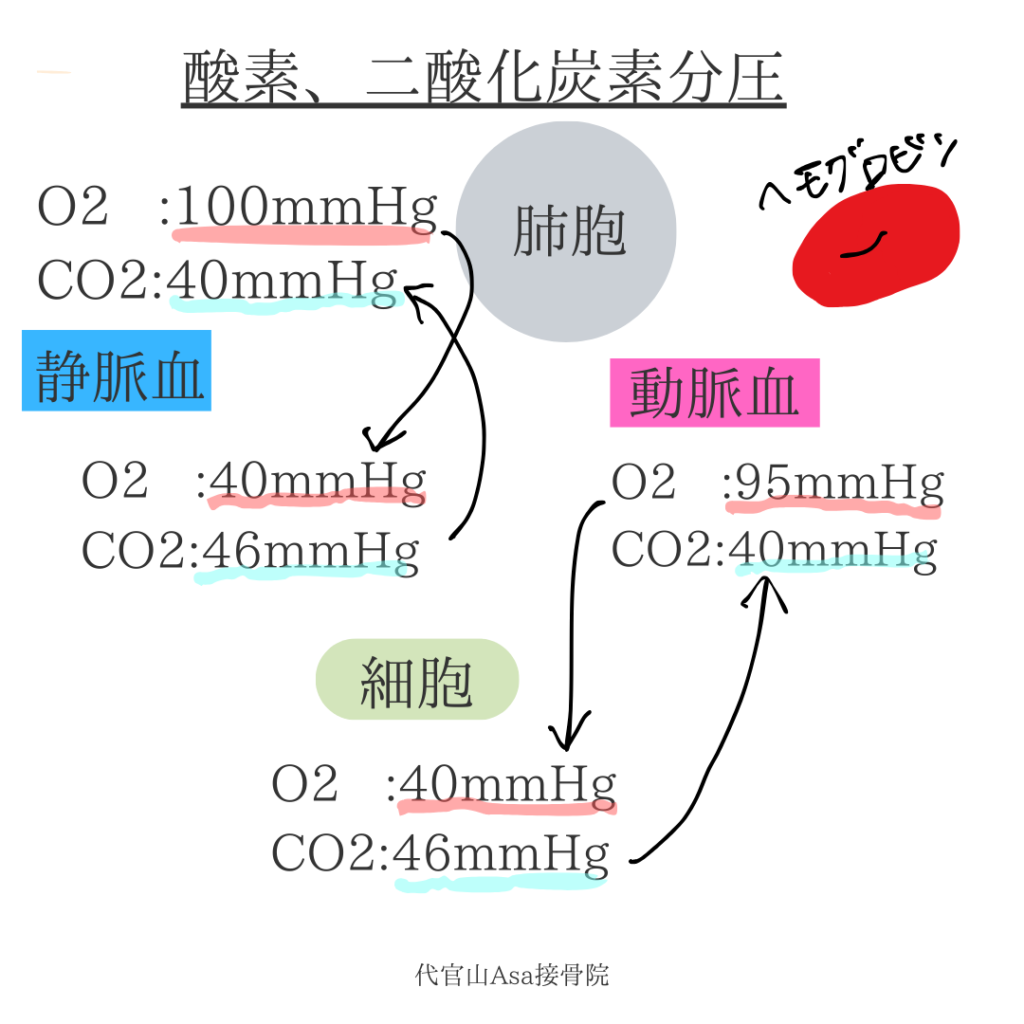

2.酸素、二酸化炭素分圧

- 肺胞

- 細胞

- 静脈血

- 静脈血

それぞれの酸素・二酸化炭素分圧の違いが

体内での酸素・二酸化炭素の交換に

役立っています。

動脈と静脈

まず、動脈と静脈の大まかな違いについて

◎動脈

心臓から全身へ”出ていく”血管

身体の各所へ酸素を運搬する

◎静脈

全身をめぐって心臓へ”戻る”血管

二酸化炭素分圧が高い

肺胞

肺を構成する”ぶどう”のような器官

呼吸をすると

吸った空気は気管を通って

まず肺へ運ばれます。

この吸った”空気”は酸素をたくさん含んで

いるので肺胞の酸素分圧は高くなります。

それに比べ全身から戻ってきた

静脈の中の静脈血は酸素分圧が低い

状態になっています。

分圧は高→低へ物質が移動するため

ここでは肺胞→静脈血への酸素の交換が

行われます。

そしてその静脈が心臓へ戻り

動脈から全身の細胞へ回っていきます。

動脈の中を通る動脈血は

酸素を十分に含んでおり

酸素分圧は”高い”状態です。

そして、各細胞へとめぐっていきますが

その各細胞は、エネルギーを産生するのに

酸素を使用しているため

酸素分圧は動脈血と比べて低い状態にあります。

そのことにより

動脈血の酸素は各細胞へ交換されます。

3.酸素交換にたいせつなヘモグロビン

酸素の運搬に欠かせないのが

”ヘモグロビン”

このヘモグロビンは動脈血に多く含まれ

酸素の運搬が重要な役割の一つです。

このヘモグロビンの特徴的として

”酸素の多いところでは酸素と結合しやすく

酸素の少ないところでは酸素を離しやすい”

という性質があります。

吸った酸素をしっかりと

体内の細胞へ送るためには

”ヘモグロビンが酸素を解離する”ことが

重要になります。

では、どういった状態が

酸素を解離しやすい状態になるのかを

次回の投稿で解説していきたいと思います。

女性のための代官山Asa接骨院

\ ご予約はこちらから /